本日、第8回目の品質教育を実施しました。今回は塗装についての内容でした。塗料の基本、塗着面と塗膜の関係、塗膜の役割などについて説明しました。液体塗料の組成と硬化メカニズムなど、専門的な内容でしたが、塗装作業者から質問が多数あり、熱心に受講されていました。

今年度の教育はこれで終了になります。来年度の教育は、これまでとは異なる内容でも実施いたします。受講したい内容がございましたら、小松共栄事務局までご連絡ください。

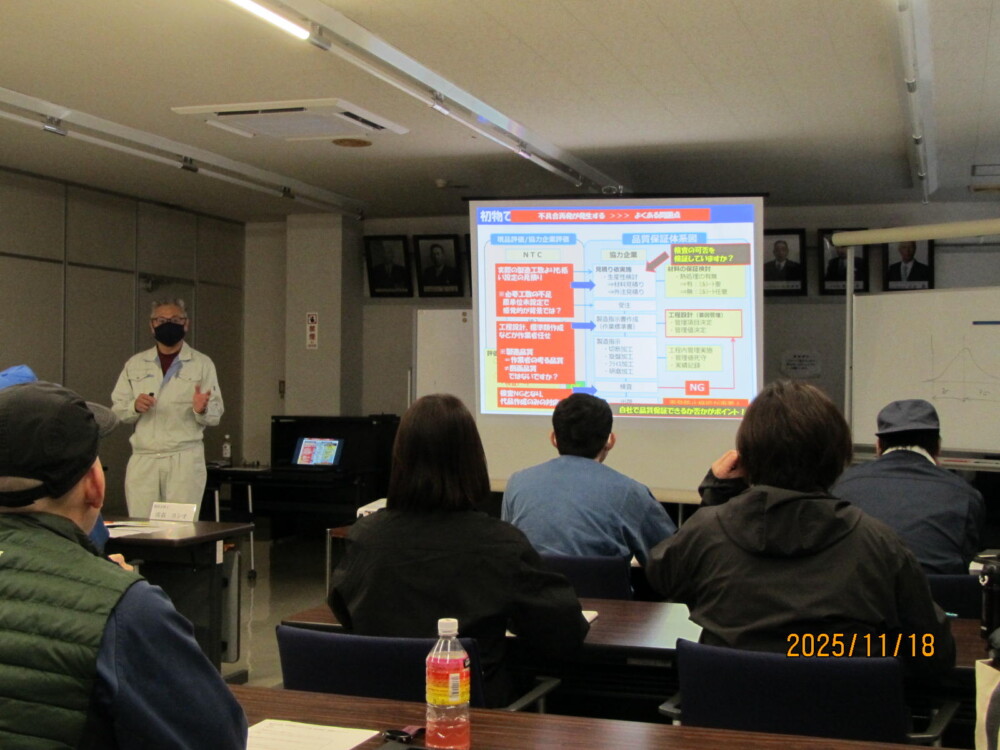

本日、第7回目の品質教育を実施しました。今回は品質保証のあるべき姿についての内容でした。コマツ様の品質についての定義や品質保証の考え方、初物での品質作りこみの重要性、品質を保証するための受注時のポイントや工程内での管理のあるべき姿について説明しました。次回は「塗装について」です。

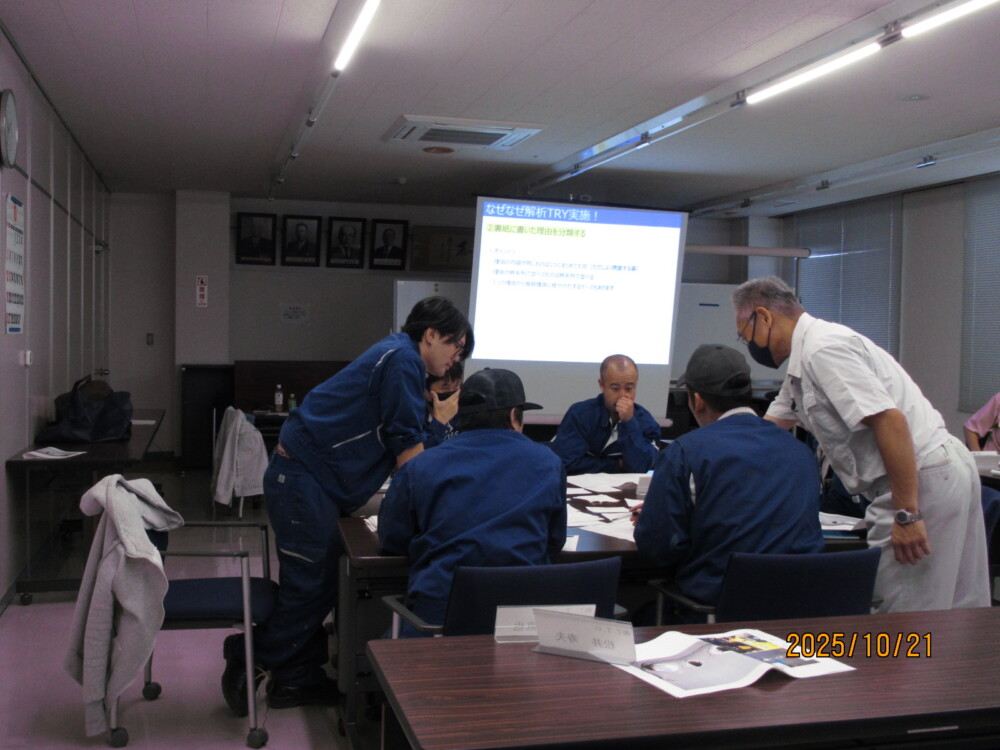

本日、第6回目の品質教育を開催しました。今回はなぜなぜ解析についての内容でした。なぜ不具合が発生したのか?なぜ不具合品が流出したのか?を時系列、関係順で記入する方法や不具合発生のメカニズムについて説明しました。後半はグループに分かれてそれぞれのテーマについて発生原因を出し合い、問題点と対策方法を発表しました。次回は「品質保証のあるべき姿について」です。

今回は、『3Dスキャナー型三次元測定機による検査時間の削減へのチャレンジ』、『ブロックのテレコ不具合撲滅に向けた対策』、『フォークリフト運行時のリスク低減活動』の3つのテーマでの発表でした。いずれもQCストーリーに沿った分かりやすい発表で、それぞれの職場での工夫や努力が伝わる内容でした。

参加者からは「回を重ねるごとに発表のレベルが上がっている」との声もあり、実りの多い発表会となりました。

発表者の皆さん、ご参加いただいた皆さん、お疲れ様でした。また、開催にご協力いただいた皆さんにも、心より感謝申し上げます。

次回の第22回も、より実践的で学びのある発表会になることを期待しています!

昨日、第5回目の品質教育を開催しました。今回は計測器管理についての内容でした。測定誤差、環境誤差、器差による不良品流出の可能性や、計測器管理の重要性、計測器検定におけるトレーサビリティ等を説明しました。次回は、なぜなぜ解析となります。

先日、第4回目の品質教育を実施しました。今回は初物(変化点、工程変更)についての内容でした。実際の事例を紹介し、4M3H変化点管理の推奨と、工程変更申請の必要性、申請のルールなどについて説明しました。受講者から「具体的な事例が多く提示され、理解しやすかった」などの感想をいただきました。次回は計測器管理となります。

昨日、第3回目の品質教育を開催しました。今回は初物(新規、設計変更)についての内容でした。参加いただいた方々は溶接工、旋盤工、工程管理者、出荷担当者など様々でした。普段聞きなれない言葉や、見慣れない図面で戸惑った方もいらっしゃいましたが、工程設計から初物検査までの管理上の考え方や、その重要性を考える機会になったと思います。初物での品質の作り込みに関して、各社での今後のレベルUPを期待いたします。次回は初物(変化点管理、工程変更)となります。

本日、第2回目の品質教育を開催しました。今回は標準化についての内容でした。各種標準類のフォーマット事例や組合内企業での作成事例を交えながら、標準類の必要性や運用事例をご紹介させて頂きました。受講いただいた皆さんお疲れ様でした。次回8月の品質教育は、初物(新規、設計変更)についての内容となります。

令和7年5月31日、第52期通常総会を開催いたしました。

当日は、事業報告および会計報告についてスムーズに審議が行われ、承認されました。

また、続いて審議された第53期の事業計画案および予算案についても、慎重な検討の上、無事に議決されました。

ご多忙の中ご出席いただきました皆さまに、心より御礼申し上げます。

今後とも当組の活動にご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

5/20(火)にベトナム人向けの品質教育を実施しました。今回は2社から参加いただき、お客様が考える「品質とは」を起点に、作業を行う中で品質を作り込むために大切なことについてお話させて頂きました。皆さん真面目で物静かな感じでしたが、だまし絵を用いたミスの疑似体験では少し前のめりな感じで参加いただき、作業自体だけではなく、指示を受けた内容や指導を受けた内容についても確認する事の大切さを感じて頂けたと思います。